同位素及正電子掃描部 ❯ 學術研究及資源

學術研究

近些年來,香港養和醫院越來越注重臨床醫學研究,投入了更多的人力物力,致力在有關方面為香港醫療服務事業作出更多貢獻。正電子/電腦雙融掃描成像 (PET/CT) 在腫瘤學、心臟病學和神經學方面均有突出應用,為病人提供高度準確及有效的診斷。自養和醫院同位素及正電子掃描部成立至今,我們的研究隊伍不斷壯大,在很多研究領域都取得了非凡成就,不斷提升國際知名度。我們的研究成果包括正電子/電腦雙融掃描檢測肝細胞癌 (HCC)、肝膽管癌、肝局灶性結節增生 (FNH)、肝血管瘤、肝腺瘤、肝轉移癌;腎細胞癌、腎血管平滑肌脂肪瘤、骨髓癌以及阿耳滋海默氏病及神經退化性疾病等。值得一提的是,所有研究課題都用以優化我們的日常臨床服務,提高疾病診斷精確性為目標。我們在世界一級刊物中發表了各項研究成果,當中包括邀請我們撰寫專家評論,更被選為封面文獻。此外,我們也經常被邀請在多個國際學術會議上作重點發言,讓更多病人受益於我們的研究成果。本部門於近10年發表100餘篇國際論文。於2015, 2016, 2018及2022年,本部門還獲得了核醫學及分子影像學會頒發的國際最佳摘要獎,這是該獎項設立8年以來本部門第4年獲獎。

肝細胞癌是世界上最常見的惡性腫瘤之一,發病率在亞洲和非洲尤為顯著。肝細胞癌的精確診斷分期能有效地提高治愈性療法的可能性。透過選擇正確的治療方法,降低復發率,延長病人壽命。我們是世界上第一個醫療機構採用雙追蹤劑 (11C標記醋酸和18F標記葡萄糖)正電子成像來檢測肝細胞癌,並將檢測靈敏度由40%-50%大幅提高至接近100%,為廣大肝細胞癌患者帶來福音。我們也是現時全港唯一採用雙追蹤劑 (11C標記PIB、18F標記葡萄糖及TAU) 正電子掃描來檢測阿耳滋海默氏病的醫院,比起單純18F標記葡萄糖的掃描具有更高的檢測靈敏度和特異性。此外,利用多種追蹤劑的正電子掃描 結合我們自行研究的腦部各區域定量分析方法,可以為老年痴呆病患者提供早期診斷。

NIA-AA (National Institute on Aging and Alzheimer's Association) 及世界領先的神經學專家包括來自 梅奧、哈佛、斯坦福、華盛頓大學、賓夕法尼亞大學、芝加哥、加利福尼亞大學伯克利分校、加利福尼亞大學舊金山分校、美國食物及藥物監督管理局,以及來自德國、巴塞隆拿和澳大利亞的專家, 最近發表了一份重要的出版物和決定,對阿爾茨海默病 (AD) 的修訂定義。

NIA-AA 研究框架為 AD 提出了一個嶄新及實用的定義,AD 的定義以前是由一套臨床標準診斷的綜合病徵,現在是由"生物標誌物”定義。這些生物標誌物分為 3 組:(1) β-澱粉樣蛋白,(2) 病理性 Tau,和 (3) 神經退化性疾病。簡而言之,它們被稱為“ATN”。澱粉樣蛋白 (A) 和 Tau (T) 都是異常蛋白質沉積物,將 AD 定義為可導致認知障礙症的獨特神經退化性疾病。

由於 PIB 和 T-807 的正電子成像分別是澱粉樣蛋白和 Tau 蛋白的替代生物標誌物,NIA-AA 將 AD 的定義轉變為生物結構的決定對於未來正電子在神經病學成像的領域是一個非常合乎邏輯和重要的舉動。

本文旨在引領正電子成像於神經病學的未來發展方向,並確立正電子分子成像在 AD 中的認可,AD 是未來人類衰老最主要的疾病之一。”

高質素的醫療隊伍,卓越的研究成果,使我們在正電子及同位素掃描檢測疾病領域脫穎而出。

何志禮醫生

同位素及正電子掃描部主管

養和醫療

重點發現

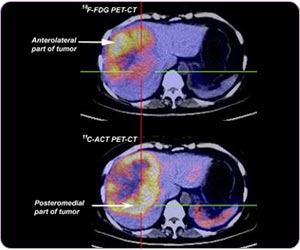

肝腫瘤

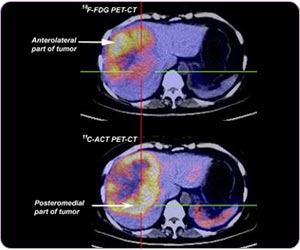

11C標記醋酸和18F標記葡萄糖在同一肝細胞癌病灶不同部位分別呈現出高代謝,兩者存在互補關系。

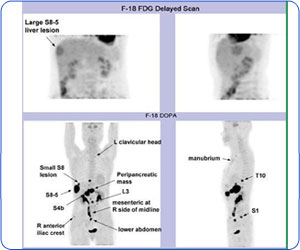

神經內分泌瘤

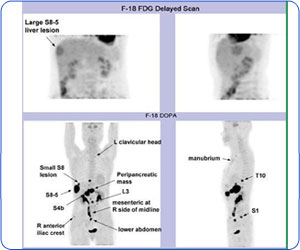

F-18 DOPA掃描顯示出多處神經內分泌瘤病灶。

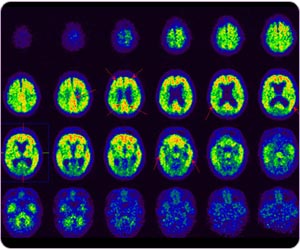

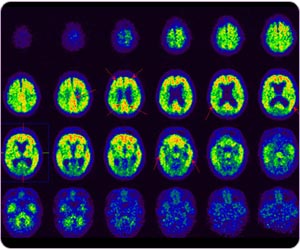

認知障礙症

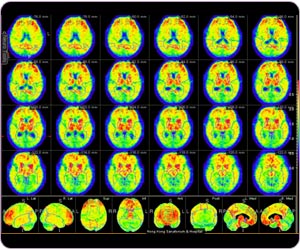

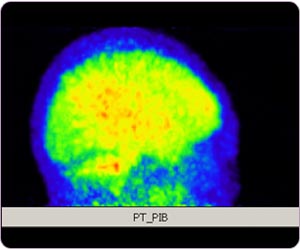

11C 標記PIB 正電子掃描腦部:病人在post cingulate gyrus, frontal lobe, precunes, parietal lobe, temporal lobe區域都呈現澱粉斑塊,診斷為阿耳滋海默氏病。

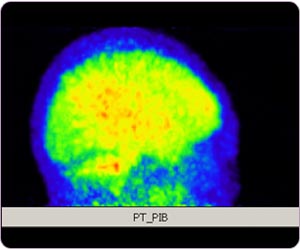

阿耳滋海默氏病 (11C標記PIB正電子掃描腦部)

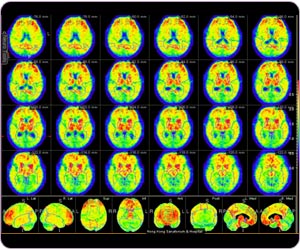

11C標記PIB腦部正電子掃描:基於區域的定量分析

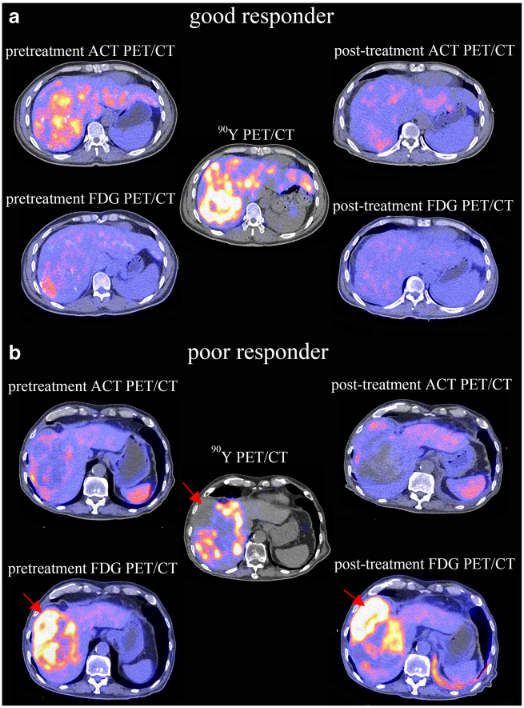

療診合一 (Theranostics)

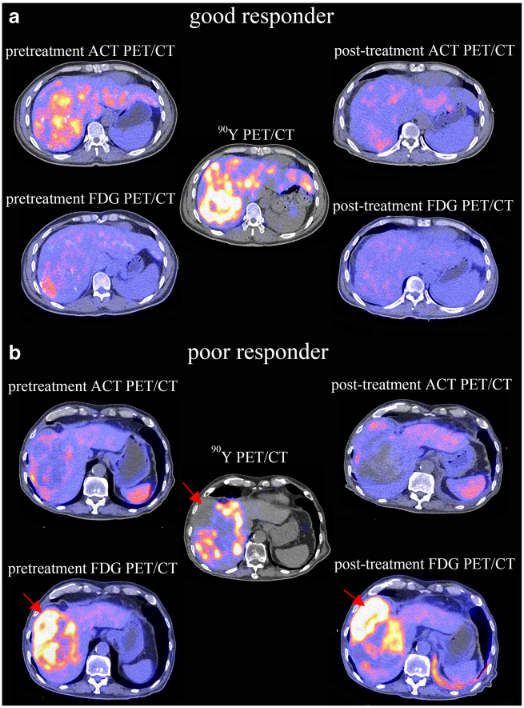

11C標記醋酸和18F標記葡萄糖與90釔肝腫瘤體內放射治療的同步互動關係

11C標記醋酸和18F標記葡萄糖在同一肝細胞癌病灶不同部位分別呈現出高代謝,兩者存在互補關系。

神經內分泌瘤

F-18 DOPA掃描顯示出多處神經內分泌瘤病灶。

認知障礙症

11C 標記PIB 正電子掃描腦部:病人在post cingulate gyrus, frontal lobe, precunes, parietal lobe, temporal lobe區域都呈現澱粉斑塊,診斷為阿耳滋海默氏病。

阿耳滋海默氏病 (11C標記PIB正電子掃描腦部)

11C標記PIB腦部正電子掃描:基於區域的定量分析

療診合一 (Theranostics)

11C標記醋酸和18F標記葡萄糖與90釔肝腫瘤體內放射治療的同步互動關係

學術活動及貢獻:

| 年度 | 期刊論文 | 論文摘要 |

| 2003 | 3 | 5 |

| 2004 | 3 | 1 |

| 2005 | 1 | 5 |

| 2006 | 3 | 2 |

| 2007 | 4 (1 封面文章) | 1 |

| 2008 | 1 | 2 |

| 2009 | 4 | 1 |

| 2010 | 4 | 5 |

| 2011 | 4 | 8 |

| 2012 | 3 | 8 |

| 2013 | 2 | 6 (傑出摘要獎) |

| 2014 | 4 | 11 (最佳文摘獎) |

| 2015 | 3 | 7 (最佳文摘獎) |

| 2016 | 2 | 4 (最佳文摘獎) |

| 2017 | 0 | 9 |

| 2018 | 3 | 6 (最佳文摘獎) |

| 2019 | 4 | 6 |

| 2020 | 2 | 0 |

| 2021 | 4 | 0 |

| 2022 | 3 | 4(最佳文摘獎) |

Research Highlights (Majority of published full papers are in top 3 medical imaging journals):

- 11C-acetate & 18F-FDG PET/CT for the early diagnosis of HCC, HCC management and prediction of survival (No. of publications: 53)

- 11C-PIB and 18F-T807 PET/CT for the early diagnosis of Alzheimer disease, predicting MCI to Alzheimer disease (No. of publications: 15)

- 11C-acetate & 18F-FDG PET/CT in diagnosis and management of multiple myeloma (No. of publications: 13)

- 11C-acetate & 18F-FDG PET/CT in renal cell carcinoma and predicting survival (No. of publications:6)

資源

什麼是輻射?

輻射是一種能量傳遞方式,由高能粒子或波動傳遞能量。輻射可以分為兩大類:電磁輻射和粒子輻射。

電磁輻射是指由電磁場產生的能量波動,包括可見光、無線電波、紅外線、紫外線、X射線和γ射線等。電磁輻射的能量可以從低於1電子伏特(eV)到高達數百兆電子伏特(MeV),不同能量的電磁輻射有不同的特性和應用。例如,可見光可以用於照明,紅外線可以用於熱成像,X射線可以用於醫學成像和工業檢測,γ射線可以用於殺菌,放射治療,核子醫學和正電子掃描等。

粒子輻射是指由原子核或其他粒子釋放的高能粒子,如α粒子、β粒子和中子等。這些粒子具有不同的能量和穿透能力,並在物質中產生化學反應或引起輻射破壞,並應用於癌症放射核素治療。

輻射在醫學、工業和能源等領域都有廣泛的應用,但不當地使用也可能影響人類和對環境造成損害。因此,輻射監測和使用時的安全都非常重要。在醫學應用中,需要充份考慮其必要性及衡量利弊,並且需要確保輻射劑量不會超過安全限制,以及採取措施保護從業員及病者。

日常生活中的輻射

在自然環境中,輻射與日常生活息息相關,不論空氣或地球本身都具有放射性。本底輻射是持續存在於自然環境的天然輻射。地球平均每年的本底輻射約1.8 - 3.6mSv(毫西弗)。而平常人體內的輻射主要來源是食物、水和空氣。一般同位素心肌灌注量掃描的輻射量大概是10mSv(毫西弗),其引起的相關風險相等於居住在空氣污染的紐約或波士頓約六個月、空中乘務員從事機艙服務約三年、駕使電單車1000公里或吸食七包香煙。濫用輻射當然會對人體造成不良影響或傷害,但在經專業人士監控的情況下使用輻射,能有效提升人類生活質素,有助醫療、研究及工業發展。

醫學用途採用的放射性檢查、治療或程序都須在利多於弊及醫生證實為有需要的情況下方可施行。醫生會考慮病人是否適合接受檢查和取得臨床資料的逼切程度,務求為病人選出構成最少風險又能改善或幫助診斷的檢查或治療。雖然進行放射性掃描或治療仍有機會對身體增加輕微輻射量,但若不接受醫生建議的檢查,可能會導致誤診或延誤治療,後果反而更為嚴重。

對放射性和輻射的恐懼

核技術在醫學成像、放射治療、生產能源等許多領域都漸漸被廣泛應用。各國政府均有成立輻射管理機構,並制定輻射安全指南、條例和政策,以監察及控制輻射風險。然而有些機構在輻射安全和保護政策中存在矯枉過正的趨勢,甚至斷定輻射有百害而無一利,造成了公眾對輻射的種種誤解,令人們對核輻射產生了很大的恐懼。

原子彈幸存者壽命研究(LSS)是迄今為止進行過最全面的縱向研究。LSS資料顯示,輻射暴露對壽命的S型依賴關係,在約200mSv(毫西弗) 的閾值處呈現,顯示「線性無閾值假說」預測的低劑量致癌性在200毫西弗以下是無效的。事實上,呈現負過度相對風險的曲率顯示在200mSv(毫西弗) 以下存在「激素效應」概念。

在另一方面,有研究發表提出極高劑量輻射會引起基因突變的觀點,從而增加患癌的風險。然而,基因突變並不等於致癌。基因突變在人體中普遍存在,因染色體的結構其實並不穩定。不但大多數的染色體可以自我修復,而且自發性基因突變的數量遠多於低劑量輻射造成的基因突變。人體具有的自我調整與修復機能,更是與身俱來的防病抗病能力,也是防止癌症發生的重要機制。再者,近期有很多研究也證實了用於醫學診斷造影的低劑量輻射不但不會增加基因突變率,反而使其下降,更可以提高染色體的自我修復功能,從而減低癌症風險。

知多一點點,在世界的另一端

歷史上最嚴重的核事故應該是1986年發生的烏克蘭切爾諾貝爾核電廠大爆炸,人們因此不但加提高了對輻射的警覺性,也大大增加了對輻射的恐懼。2011年天災引起的日本福島核事故,再次引起大眾對輻射及其影響的關注。雖然過往的研究顯示輻射會增加基因突變率或引發癌症的風險,但都是建基於極高劑量輻射的數據。事實上,在低劑量的情況下,輻射卻未必會對人體構成負面影響或傷害。

本底輻射是每個人在日常生活中最常接觸到的輻射。身體所受到的輻射劑量,往往取決於不同的地點、環境和生活習慣等而有所變化。據香港特別行政區政府 衛生署 放射衛生科數據顯示,香港平均每月的本底輻射約150-300μSv(微西弗) (每年約1.8 - 3.6mSv(毫西弗))。而中國廣東省陽江市平均每年的本底輻射約6.4mSv(毫西弗),差不多是香港的2倍或以上。經過20年抽出十二萬五千多人作對照組協助研究,結果顯示因癌症身亡的陽江市市民卻比一般控制組還要少。

在伊拉克的拉姆薩爾因為鄰近天然溫泉及使用含鐳的建築物料,本底輻射為世界上其中一個最高的地方。每年的本底輻射水平可高達約100-260mSv(毫西弗),大概是香港的幾十至一百倍。這種程度的輻射量是一位放射治療師或空中乘務員工作38年後,也達不到的水平。可見本底輻射較高的環境並沒有對拉姆薩爾居民造成負面影響;相反,居民染色體的自我修復功能明顯地提高。

1983年發生的輻射鋼筋事件,受輻射污染的建築物包括學校、住宅、辦公大樓等遍佈台灣。當時估計有大概一萬人受影響,其中有一千人會在二十年內累積高達4000mSv(毫西弗)的輻射水平。根據已建立的國際輻射防護指引,預測的癌症死亡人數為302人,其中自然死因為232人,輻射誘發的死亡人數為70人。但事實上二十年後只有七人因癌症離世,大概佔一般癌症死亡率的3%。

輻射的負面影響和風險都深深烙在大眾的記憶中,但人們大部份的恐懼並不是因為輻射的存在,而是源自於對未知或對事情的不了解,再加上自己的想像,才令擔憂無限放大。其實輻射的應用日漸廣泛,除了輻射的負面影響以外,也許認識多一點有關輻射的防護和其好處,會有助人們放低在安全情況下使用輻射的偏見,逐步拾回信心。

致輻射恐懼症的人們

放射性的負面影響令越來越多人擔心輻射所帶來的禍害,甚至有部份人認為任何劑量的輻射都會誘發癌症,更甚是世界上並沒有所謂的安全輻射水平。在日常生活當中,乘坐飛機或居住在山區都會因處於高海拔地帶而增加宇宙射線的吸收。進食水果及蔬菜都會攝取在泥土及岩石中的天然放射核素。而天然放射物質降解過程中所產生的氡氣會隨呼吸被吸入體,並有可能導致肺癌。再者,人體或動物本身亦有放射性,近距離接觸亦可能成為輻射恐懼症的擔擾。